kayak55.com艤装のコーナー用の記事です。

ベテランの方には当たり前の記事ですが、カヤックフィッシングを始めたばかりの方やこれからカヤックフィッシングにチャレンジする方に参考にしていただければと思います。

特に海のカヤックフィッシングでは、やはり魚群探知機が欲しくなります。

ホエールは当初、ウエーディングの延長としてのシャローのシーバスフィッシングでのカヤック導入だったので、魚探無しで楽しんでいました。

水深2m代以下で展開する干潟のカヤックフィッシングの場合は、ボトムの変化は透明度が高い場合は目視でも分かりますし、濁っていていも浅ければボトムの変化は潮の流れの変化として水面に出るのです。

ですので、シャローのカヤックシーバスだけを楽しんでいた当初は魚探の必要性を感じなかったのです。

しかし、その後、青物やアオリイカを狙うようになり、魚探の必要性を感じて導入することになります。

アオリイカのキャスティングゲームでたとえ水深7〜8mを狙うにしても、もはや藻場の位置も魚探がなければわかりませんでした。ジギングや鯛ラバゲームで水深がさらに深くなればいわずもがな・・・でした。

たとえ魚探無しで青物やマダイが釣れたとしても「なんでこの場所で釣れたのか?」かがわからず、ヒットを再現することができず、狙って釣ったという感覚が味わえず、ゲーム性も逆に下がってしまいました。

魚探があることで「今日のアタリのレンジは水深30mだ」とか、「ここは根があったら釣れたのだ」と分かるわけです。このカケアガリは臭いな・・・このボトムの感じはあの魚がついてるかもと仕掛けを落として釣れれば、狙って釣った!感覚を味うことができるわけです。

ということで、カヤックに魚探を積んでいくことになるわけですが、問題がひとつありました。それが

魚探は本体だけでは機能しません。写真の振動子(トランスデューサー)から音波を発して、ボトムに到達した音波の戻りを感知して水深と途中にある異物(魚影)を捉えます。

振動子の音波を発する面を常に海底に向けて固定しなければいけないのです。その振動子のカヤックへの固定は当初はみんな頭を悩ませました。

そこで、よく使われたのは写真のようにハッチもしくは振動子コード用の穴を艇に空けて、艇内部に引き込んでハル(底)の内側(船内側)に振動子を貼り付ける方法でした。

シリコンコーキング材で振動子を完全固定してしまってもいいですし、毎回外したい場合は「クリームタイプの入れ歯安定剤」がおすすめです。

「新ポリグリップS」

特にタンデム艇で一人乗り時、二人乗り時に振動子の設置場所を変えたい場合などは入れ歯安定剤がおすすめです。

もちろんこの方法でも問題ありません。今でも有効な手段です。

実際にバイキングカヤック・ニモ2+1フィッシャーマンなどはハッチに振動子のコード引き込み用の穴があけられて出荷されています。

ただし、この振動子引き込み方法にはデメリットもあります。

やはり直接水に振動子が触れておらず一枚カヤックの材が挟まれているので感度が落ちること。

また、「新ポリグリップS」の量が足りなかったりすると、漕いでる途中に振動子が倒れてしまい魚探が映らなくなることなどもありました。

(ほんの少し水をたらして、ケチらずにたっぷり塗るのがコツ)

とはいえ、ホエールは以前ターポン120ULに乗っていた頃にはこの艇内引き込みでシリコンコーキングで固定する方法を取っていたのですが水深80mまでぐらいであれば十分使えていましたので、先ほどの書いたように今でも十分有効な手段だと思います。

そして時は流れ・・・

その後「振動子を引き上げるスカッパーホール」が搭載されてるフィッシングカヤックが続々と誕生したり日本に輸入されるようになったり、日本で製造されるようになってきました。

それまでの黎明期も振動子をスカッパーホールから引き上げてしまえばベストじゃん!ということでやったこともあったのですが、ハルから振動子が飛び出ていると出艇時や着岸時に振動子を引きずってしまって壊してしまうケースがあったのです。

新しく登場してきた、これらフィッシング専用カヤックは振動子をスカッパーホールから引き上げた時にハルから飛び出て引きずらないようにあらかじめ成形されているのです。

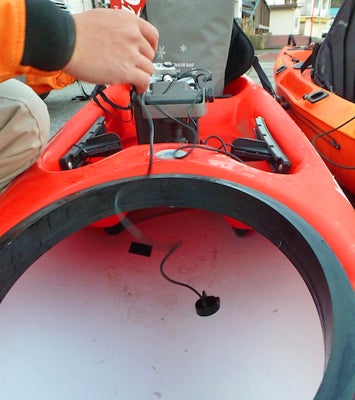

例:バイキングカヤック・プロフィッシュ45の振動子引き上げスカッパーホール部

例:バイキングカヤック・プロフィッシュ45で振動子を引き上げた写真

振動子がハル(底部)のツライチより一段入り込むので出艇時や着岸時に振動子を引きずらない形となるのです。

こうした振動子引き上げができるスカッパーホールが搭載されているモデルとしてはkayak55取り扱いの艇の中では以下の艇となります。

(※ホンデックスPS500系振動子で検証、ホンデックスの振動子を一部カットするなど加工が必要なケースがあります)

♦バイキングカヤック・プロフィッシュ45

♦バイキングカヤック・忍

♦ハリケーンカヤックス・スキマーシリーズ

♦ラプターカヤックス・ファルコンシリーズ

♦マリブカヤックス・X-13

♦オーシャンカヤック・トライデントシリーズ

♦ベイロマンスカヤック・コリンアスリート

♦ロックンロールカヤックス・デスペラード

♦ウィルダネスシステムズ・スレッシャー140

(スイマセン・・・フィールフリー艇のみ現物で試しておらず未確認です)

このスカッパー引き上げ方法はデメリットがあまり見つかりません。

振動子が直接水についているので感度もいい、水の抵抗もない。

しかし、これまで乾電池式の魚探であるホンデックスPS500系が中心だったカヤックフィッシングですが、より高性能の魚探を使う方が増えてきました。

ホンデックスPS500系の魚探の振動子はとてもコンパクトで、この振動子であればスカッパーホールから引き上げが可能だった艇も、他の高性能魚探の大きい振動子だと引き上げができないケースが出てきたのです。

ホンデックスの上位モデルである海図入りのモデルPS601GP2であったり、ロランス、ガーミン、ハミンバードなどの魚探は高性能なため振動子も大きいのです。

(※マリブカヤックスのX-13はロランスの振動子引き上げ対応。そしてウィルダネスシステムズのスレッシャーも独自の構造でおそらく大型の振動子もかなりいけるのではないかと思います)

振動子いろいろ。

一番下がPS500Cの振動子、いかに他の振動子がでかいかが分かると思います・・・・。

では、スカッパーから引き上げられない艇で内部貼り付けはしたくない場合や大型の振動子の魚探を使う場合はどうしたらいいか。

ステーを使って外出しで振動子を落とす

という方法を取ります。

アームを使ってカヤックの外側に振動子を落としてあげるわけです。

メリットは、スカッパー引き上げができない大きい振動子も使えること、感度はもちろん良いこと。

デメリットはパドリング時に水の抵抗を受けることです。

こういう感じでアームを使って振動子を水中に直接落としてあげるわけです。

取り付ける位置はパドリングの軌道の邪魔にならない位置にする必要があります。

今は各社から便利なアイテムが発売されています。

レイルブレイザ・トランスデューサーマウントキット

(レイルブレイザのスターポートやサイドポートなどのベースマウントの使用前提)

ウィルダネスシステムズ・スライドトラックスTDAナノリベレーター

(レール使用前提)

ハーモニー・スライドトラックスTDアーム

(レール+スライドトラックスサイドボード使用前提)

BMO・フィッシュファインダーセンサーマウント

(BMO・デッキーベース使用前提)

Scotty カヤックトランスデューサーアーム・ギアヘッドトラックセット

(レール使用前提、レールも付属しています)

Scotty カヤックトランスデューサーアーム・サイドデッキマウントセット

(スコッティーのサイドデッキマウント使用前提、ロック式のサイドデッキマウントが付属しています)

ただし、これらのアームに各メーカー・機種の魚群探知機の振動子をつけるには、それらに適したビス・ナット・ワッシャーを使うなりして、自分なりに振動子はうまくアームに接続してあげなければいけません。

これらのアームを使えば、とてもスタイリッシュにかっこよく振動子をつけることができます。

また、出艇時や着岸時には振動子を擦らないように跳ね上げができる構造になっているのでとても便利です。

ベースマウント式のアームだと、ベースマウントが打てるスペースが必要なのですが、レール式であれば省スペースで設置も可能です。

ですので、振動子を外出しで落としたい場合は、こういったアイテムを活用してあげると良いと思います。

また、ステーは自作することも可能です。

凝れば跳ね上げ式なども作れるはずです。

今回は、簡単なステーの自作方法を紹介したいと思います。

例としてバイキングカヤック・ニモ2+1用の振動子ステーを作ってみます。

上記の市販アームを使うには艇のデッキ面から90度で落としてあげたいのですが、バイキングカヤック・ニモ2+1の場合はデッキのサイドにベースマウントを設置する平面がないのです。

レールはつけることはできますが、その部分が出っ張ってしまうため艇を陸上で逆さにするとレールが地面にあたってしまう・・・。

なかなか市販のアームが合わない・・・ということで、簡単振動子を作って解決してみました。

必要なものは以下となります。

レイルブレイザ・スターポート

(またはサイドポートやファルトなどではレールマウントなどもOKです)

アルミのフラットバー幅3cm、厚さ3mm

(ホームセンターなどで売っています)

まずはベースとなるレイルブレイザのスターポートを艇に打ち込みます。

ニモ2+1の場合は一人乗り時と二人乗り時で座る位置が変わるため、艇のサイド内側に2つのスターポートを打ち込みました。

ステーを設置する位置は、パドリングの邪魔になってはいけないので足先の位置になっています。

まずは計測。

振動子が確実に水中に落ちる長さが必要です。かといって必要以上に長いとシャローで擦ってしまったり、水の抵抗が大きくなるので加減が必要です。

ステーの長さが決まったら、アルミフラットバーにマジックかマスキングテープで目印をつけて

アタッチメントアダプター取り付け用には電動ドリルで6mmの穴を空けます

続いて、振動子を取り付ける穴を空けます。

これがメーカーによって付け方が変わってしまうのですが、今回はオーソドックスなホンデックスのPS500Cの振動子を取り付けます。

電動ドリルで穴を空けます

ホンデックスPS500系の振動子であれば4mmの穴が二箇所になります。

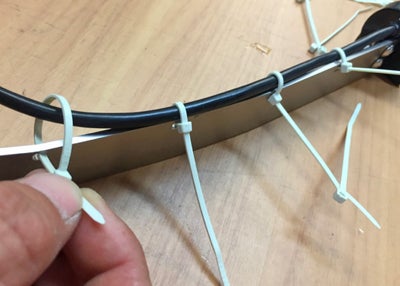

つづいてはタイラップを使ってコードを這わせる穴を空けてあげます。

定規をおいて、5cmぐらいの間隔にマジックでマーキングし、今回は4mmの穴をあけてあげます(使うタイラップの太さに合わせる)

アタッチメントアダプターをきっちりドライバーで締めこんで固定します

ここまできたら、カヤックに戻ります。

取り付けたレイルブレイザのスターポートにアタッチメントアダプターを差し込みます

この状態では使えませんので、アルミフラットバーを曲げていきます。

アルミなので手で簡単に曲げられます。

なるべくカヤックに沿わせつつ、最終的に振動子が海底に向くような角度で曲げていきます。

ニモ2+1の場合は一人乗り時、二人乗り時でステーの位置を変えなければいけないので、どっちでもちゃんと振動子が下を向くようになっていればOKです。

どっちかにぴったり合わせると、どっちかにあわなくなるので曲げはわりとアバウトで。

こんな感じでステーができあがりました。

(アルミなので曲げの修正もききます)

最後に振動子を取り付けます。

ホンデックスPS500系の魚探を買うとついてくるこの袋を出します。

なくしてしまった場合はM4×15ぐらいのステンレスのネジを買ってくればOKです。

電動ドリルさえあれば簡単な作業です。

一応確認のため、ニモ2+1に取り付けてみます。

このステー、跳ね上げ式ではありません。

じゃあ、出艇時と着岸時はどうするのか。

それは・・・出艇時、着岸時はスターポートから抜いて艇の上に置くのです。まさに単純・・・・。

でも単純さゆえに航行中に動いたりすることもないですし、薄いフラットバーなので水の抵抗も比較的少ないです。

この方法以外にもステーは自由な発想で作れると思います。

ようはパドリングの邪魔にならない位置で振動子が下をむいてしっかり固定されていればいいのです。蝶番などを使って跳ね上げ式を自作する方もいますし、アームを使わずに吸盤を使う人もいます。

艇内貼り付け、スカッパー引き上げ、スタイリッシュな市販ステー、自作ステーなどなど、ご自身のスタイルに合わせた振動子の設置方法を考えてみていただければと思います。